江苏省淮安市涟水县南集镇范荡村:以“戏”为媒推动移风易俗

“这些年我们村的攀比之风明显减弱,最明显的就是没高彩礼了,喜事宴席也有规定,大家节省了不少开支,和村里艺术团的节目演的一样,大家都很有感触。”日前,在江苏省淮安市涟水县南集镇范荡村,看完演出的村民范学会的一席话引发众人共鸣。

近年来,范荡村坚持以“戏”为媒,依托淮剧之乡,放大“小淮戏之村”效应,聚焦陈规陋习,创作生产一批群众爱看爱听的移风易俗节目,以文化人,成风化俗,有效推动人情负担减下来、攀比之风刹下去、新风正气树起来,焕发出现代乡村新气象。

范荡村组建小淮戏特色村协商议事会。

戏前:寻找共鸣点

老百姓的操心事、烦心事、揪心事到底有哪些?范荡村坚持请进来、说开来,专门组建村组干部、红白理事会、乡土艺术团及党员群众代表等人员共同参与的“移风易俗乡土小戏创作专班”,经常性邀请大家在宽松氛围中唠家常,理出群众普遍关注的痛点问题和具体事例,为地方文艺团体创作提供源头活水。

“除了参加会议征集意见和线索,我有个习惯,就是没事到群众家里绕一绕、聊一聊,听听大家平时在关注什么”,今年74高龄的范荡村乡土文化艺术本土顾问沈成军说,只有强共鸣的作品才能真正吸引人、感染人、引导人。不仅如此,范荡村还把百姓议事室、村民议事会、有事“码”上说等平台资源进行整合、融合,群众若发现赌博、迷信、高随礼、高彩礼等现象,可通过线上线下渠道直通“导演室”“编辑部”。大家纷纷称赞:“村里艺术团的节目演的都是老百姓的身边事、心头事,真的是‘喇叭一喊,全村来看’”。

文化艺术团演出现场。

戏中:演出兴趣点

“要有好反响,正能量和观众缘缺一不可,说白了,新的土的都要来,泪点笑点都要有。”范荡村乡土文化艺术团负责人何金仁直言,“小舞台也要高标准”,每一句台词、每一个表情都要打磨,如此才能整体出色、细节出彩。而“演老百姓喜欢的戏”,正是范荡村一直坚持的服务宗旨。

“不让彩礼成负担,真爱金钱买不到”“入伍入学不宴请,乔迁开业不收礼”“父母生前不厚养,死后葬礼讲排场,大动干戈图了啥?要面子”……近年来,无论是节庆演出、专题演出,还是乡土文艺队的惠民演出,范荡村的村民们最爱看的、点赞率最高的当属移风易俗类节目。“很多原创节目在范荡是家喻户晓,比如小品《出礼》、小淮剧《亲家和》、莲湘表演唱《人情减负“涟6条”》等等,大家一提到名字都能说上几句。”既是票友又是村党总支书记的范加金深有感触,“这些节目说的是乡土新闻、用的是乡音俚语,到嘴到肚、寓教于乐,大家是非常喜欢、十分欢迎!”

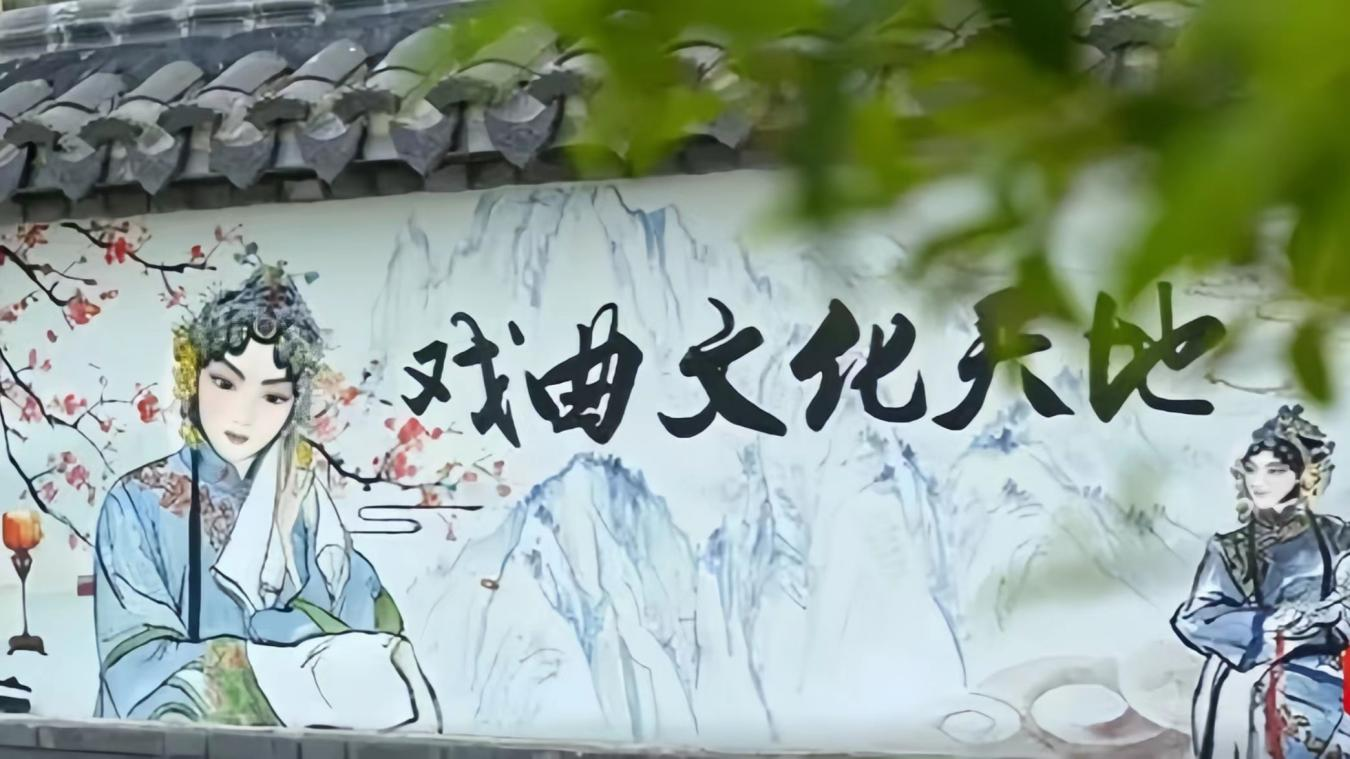

戏曲文化墙

戏后:回顾改进点

现在“‘人情债’少了,‘人情味’又回来了。”场内有反响,场外有回响。范荡村在外创业人士范加胜有感而发,“关于移风易俗,村里小戏唱得非常好,入情入理,就如出礼不超200块,满月、10岁可办事,80岁以上才祝寿,之前回来我也听他们唱过,我们在外的人,也要自觉遵守,不能坏了村里的规定。”

成立至今18个年头,有土生土长的群众成员15人,年龄最小的52岁、最大的80岁,原创节目60个,每年开展惠民演出达30余场次……范荡村乡土文化艺术团不仅在本村认可度极高,在周边镇村也是声名显著。究其成功秘诀,涟水县淮剧团负责人翟勇军认为,范荡乡土艺术团作为“淮剧涟水现象”东路军组成部分,坚持戏为群众演,为农民抒怀,节目走新更走心,不仅留得住观众,还能让大家观后有感,记得住、愿意传,关键是不良习俗戏里有比照,更能让群众接受。(供稿:江苏省文明办)